于晓倩:他山之石何以攻玉

作者:于晓倩 稿源:时评界 编辑:洪小兵

——教育交流背后的深层逻辑与行动哲学

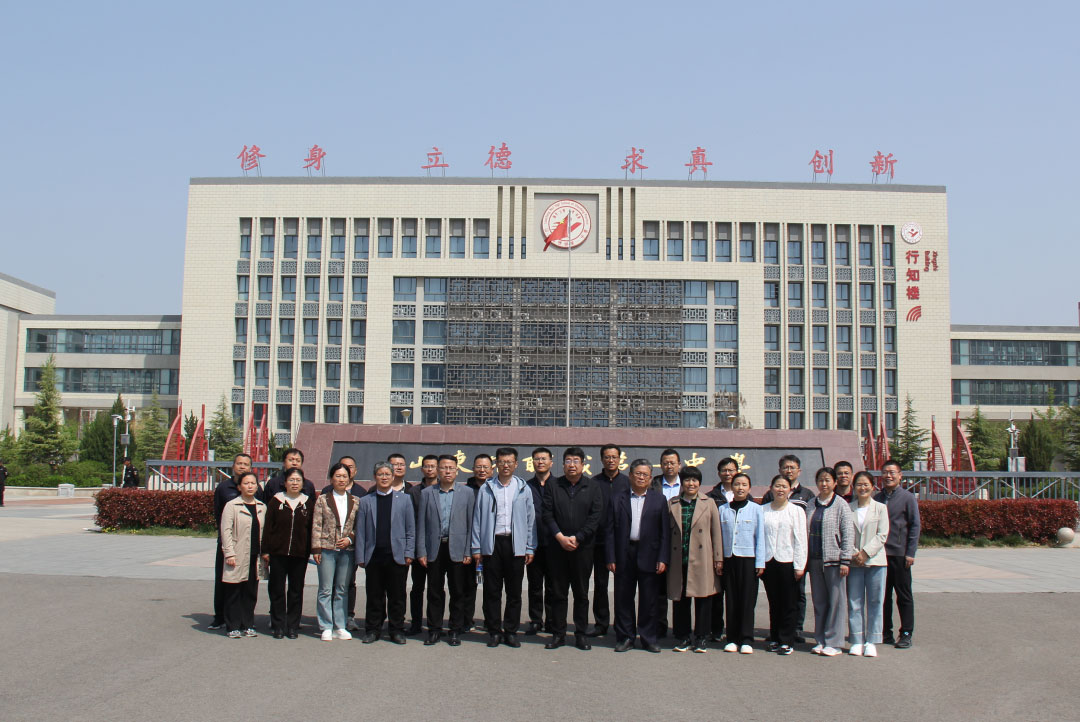

当校长赵小军带领团队踏上前往聊城一中的学习之旅时,这一行动本身已经超越了简单的"取经"范畴,而成为当代教育工作者面对变革时的姿态象征。"他山之石,可以攻玉"这句古老谚语,在教育改革的语境下被赋予了新的内涵——它不再仅仅是关于借鉴与模仿,而是关乎教育主体如何在开放与坚守之间找到平衡,在借鉴与创新之间实现跨越。

当代教育正面临前所未有的复杂局面。新高考改革如同一面多棱镜,折射出课程设置、评价体系、教学方式等多维度的挑战。赵小军校长团队带去的"问题清单"——高三二轮复习效率、德育管理模式创新、宿舍管理的规范与温度——恰恰击中了当前中学教育的三大痛点。在分数压力与素质教育之间,在严格管理与个性发展之间,在应试需求与全面发展之间,学校管理者如同在走钢丝,亟需找到新的平衡点。聊城一中作为"省内知名示范校",其价值不仅在于其成功经验本身,更在于它提供了一面镜子,让来访者能够反观自身的不足与可能。

教育交流中最珍贵的往往不是那些可以简单复制的"技术性方案",而是隐藏在成功表象之下的"实践智慧"。高三二轮复习的"系统性规划"、学生管理的"规范与引导并重"、德育的"价值观融入日常"、宿舍管理的"第二课堂"理念,这些表述看似平常,实则凝聚了聊城一中教育工作者多年试错与调适的结晶。真正的学习不在于照搬其时间表或检查制度,而在于理解这些措施背后的教育逻辑:如何平衡系统性与灵活性?如何统一规范与个性?如何让价值观教育避免说教而自然发生?这些才是"干货"中的精华所在。

然而,危险的恰恰在于将"他山之石"简单理解为现成的解决方案。教育领域不存在放之四海而皆准的"最佳实践",任何成功经验都深深植根于特定的学校文化、师资结构和社区环境之中。聊城一中的做法之所以有效,必然与其独特的校情密切相关。因此,赵小军校长强调"结合我校实际"落实学习成果,这一表态至关重要。教育的智慧不在于复制粘贴,而在于将外来经验"转化"为适合自身土壤的形式。这种转化能力,才是区分形式主义学习与真正创新的关键。

返校后的"学习汇报会"标志着从"输入"到"内化"的关键转折。教育的进步从来不是通过一次性的学习就能实现,而是需要建立持续反思与改进的机制。将所见所学转化为具体的行动计划,并在实施过程中不断调适,这才是"持续迭代"的教育生命力的体现。赵小军校长将此次交流称为"自我革新的起点"而非终点,正是把握住了教育改进的本质——一个永无止境的探索过程。

教育的答卷从来不是用别人的笔来书写。聊城一中之行最有价值的收获,或许不是找到了现成答案,而是发现了新的问题;不是结束了探索,而是开启了更多可能性。当赵小军校长团队将学习成果转化为适合自己学校的实践时,"他山之石"才真正完成了"攻玉"的使命。而这,正是教育智慧的最高体现——在学习的尽头,找到属于自己的路。

凡本网注明“来源:时评界”的所有作品,版权均属于作者和时评界共有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:时评界”。纸媒使用稿子,须告知本网站,由本网站提供作者联系方式,由纸媒支付稿酬。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXXXX(非时评界)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如作品内容、版权等存在问题,请在两周内同本网联系,联系方式:电话:15275837293 E-mail:spj@shipingjie.net QQ:1969838368

时评界暂未实行稿件付费制。所有投稿的作者,本网均视为充分理解并接受此项声明。

·高连奎:一战国际秩序大博弈 (2014-03-19)

·前三十年看王石柳传志 后三十年看李河君李书福 (2014-01-07)

·高连奎:亚当斯密对中国的批判不靠谱 (2013-12-23)

·“不能让金钱主导一切”——桑德尔旋风的中国意义 (2013-12-14)

·自发秩序,还是社会契约? (2013-12-03)

王海燕:铭记九一八,振兴中华

王佳褀:茌平区菜屯镇法治护航,产业腾飞

陈镜伊:基层干部要常照“小事小节”之镜

殷建光:“差旅费”让员工垫付之风,当刹!

廖卫芳:骑车横穿马路被判全责是一堂普法课

李蓬国:西贝认错了,但还不知道自己错在哪

李永波:在挫折里扎根 于风雨中成熟

王帅:警民携手反诈路 守住百姓钱袋子

王毓:厚植好“家门口”的人才沃土